(Le hockey est partout dans la culture québécoise et canadienne. Les chansons sur ce sport ne manquent pas, plusieurs faisant usage de la langue de puck. Petite anthologie en cours. Liste d’écoute disponible sur Spotify. Suggestions bienvenues.)

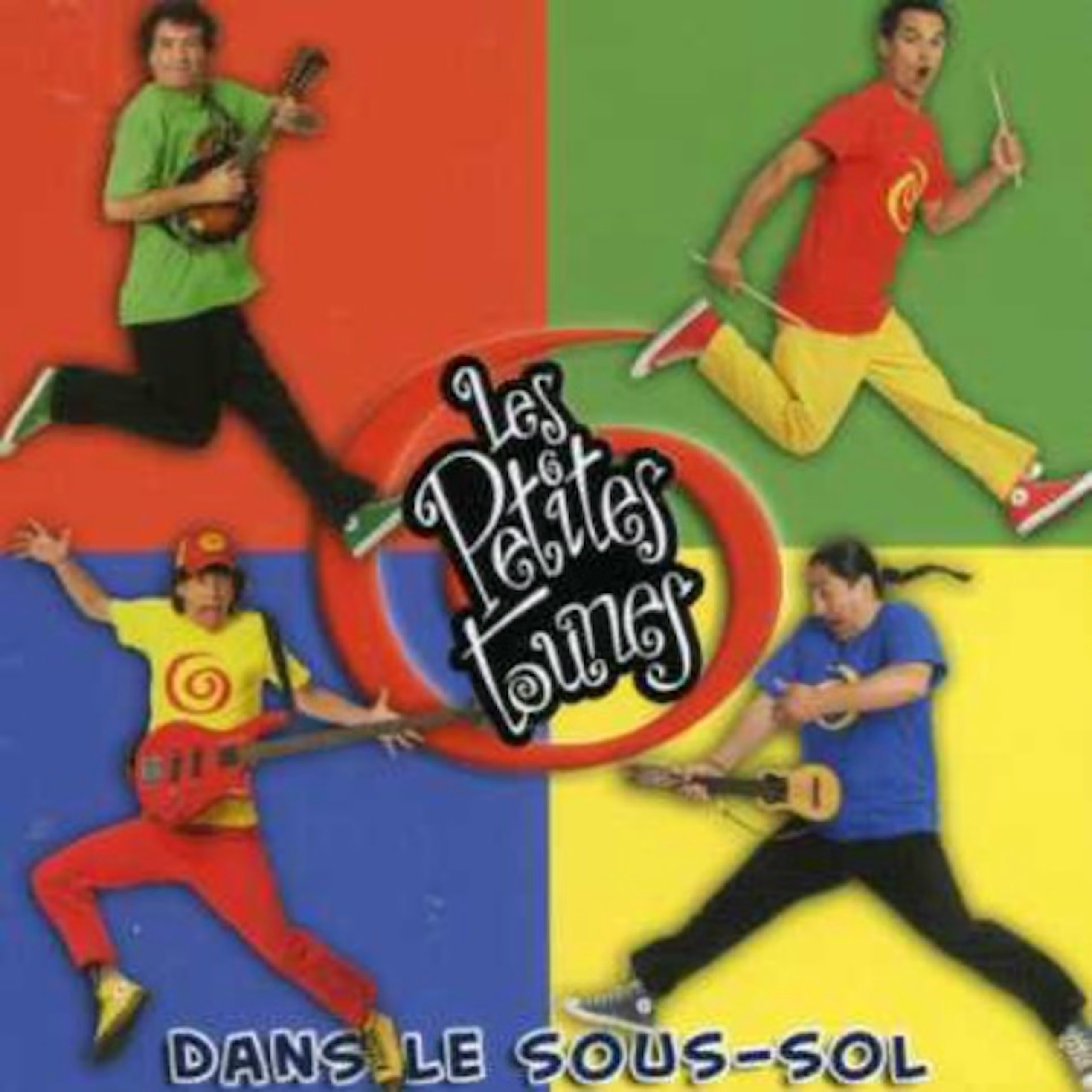

Les Petites Tounes, «La surfaceuse», Dans le sous-sol, 2006

[Musique du Forum de Montréal. Orgue]

[Bruits de patin, de rondelle et de bâton sur la glace et sur la bande. Voix d’enfants]

[Sirène]

[Bruits de moteur]

Fier de mon père je suis

L’étoile de la partie

C’est lui qui fait briller

La surface glacée

Mon père il conduit une Zamboni

Mon père il conduit une Zamboni

Quand on joue au hockey

La glace est grafignée

Quand il se met à rouler

Les traces sont effacées

Mon père il conduit une Zamboni

Mon père il conduit une Zamboni

Il est capable et il est capable tout seul

C’est comme un gros tracteur qui fabrique de la glace partout où il passe

Elle roule à toute allure elle répare les fissures

Elle a de très très très gros

Volants de camion

Mon père il conduit une Zamboni

Mon père il conduit une Zamboni

Mon père il conduit une Zamboni

Mon père il conduit une Zamboni

Ah ouais

Références

Melançon, Benoît, «Chanter les Canadiens de Montréal», dans Jean-François Diana (édit.), Spectacles sportifs, dispositifs d’écriture, Nancy, Questions de communication, série «Actes», 19, 2013, p. 81-92. https://doi.org/1866/28751

Melançon, Benoît, Langue de puck. Abécédaire du hockey. Édition revue et augmentée, Montréal, Del Busso éditeur, 2024, 159 p. Préface d’Olivier Niquet. Illustrations de Julien Del Busso. ISBN : 978-2-925079-71-2.